Jean-Henri Fabre hatte die Feder eines Michelet. Er war nicht nur Beobachter, Protokollant und Erzähler. Er war auch Philosoph

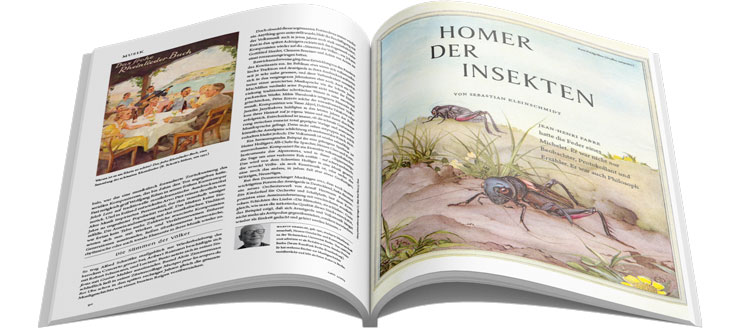

Wenn es, neben Goethe, je einen Autor gab, an dem nicht nur das Werk, sondern auch das Leben zu bewundern ist, dann bei Jean-Henri Fabre, dessen 200. Geburtstages Ende dieses Jahres wohl weltweit gedacht werden wird. Die zehn Bände seiner Souvenirs entomologiques. Études sur l’instinct et les mœurs des insectes, erschienen 1879 bis 1907, übersetzt in mehr als dreißig Sprachen, nun erstmals vollständig auch auf deutsch unter dem Titel »Erinnerungen eines Insektenforschers« bei Matthes & Seitz Berlin, sind ein faszinierendes Zeugnis sowohl der Wissenschaft als auch der Literatur. Sie stellen eine so staunenswerte, so unerschöpfliche, allein durch Beobachtung und Beschreibung gewonnene, hinreißend anschauliche Wissenserzählung über Lebensweise, Charakter, Instinkt und Verhalten der mal geflügelten, mal gepanzerten, mal bepelzten, filigran gebauten Gliederfüßer dar, daß man den Sohn armer Bauern 1912 sogar für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen hat. Victor Hugo nannte ihn den »Homer der Insekten«.

Ich spreche mit Bedacht von Bewunderung. Max Rychner, der Schweizer Literaturkritiker, hat einmal einen Essay über das Phänomen geschrieben. Darin heißt es: »Man entzündet sich an dem Bewunderten, man wird verzehrt und wiederhergestellt, geheimnisvoll gerettet inmitten einer lichten Feuerzone.« Das ist schön gesagt und gilt nicht nur für den Leser Fabres, es hat auch für Fabre selbst gegolten, nämlich für das von ihm Bewunderte. Und das waren das Heupferd, die Dolchwespe, der Mondhornkäfer, der Skorpion, die Zikade, die Gottesanbeterin, die Kreuzspinne, der Rebenstecher. Die Reihe der Versuchstiere, die oft genug seine Gefangenen und Pfleglinge waren, ließe sich fortsetzen. Allein die sprechenden Namen dieser Wesen! Laden sie nicht förmlich ein zu einer literarischen Sprache? Genau das tun sie, und Fabre hatte wie kein anderer die passenden Talente dafür.

»Die Wolfsspinne von Narbonne«

Nehmen wir den Anfang des Kapitels »Die Wolfsspinne von Narbonne (Die Erdhöhle)«. Fabre erzählt von Jules Michelet, dem französischen Historiker, der berichtete, daß er als Druckerlehrling in einem Keller freundschaftliche Beziehungen zu einer Spinne unterhalten habe. Zu einer bestimmten Zeit sei ein Lichtstrahl durch die Luke der trübseligen Werkstatt gefallen und habe den Setzkasten beleuchtet. Dann sei die achtbeinige Nachbarin aus ihrem Netz gestiegen und an den Rand des mit Bleilettern gefüllten Schreins gekommen, um an den Freuden des Lichts teilzuhaben. Er, der junge Michelet, habe die Spinne in Ruhe gelassen; freundlich habe er die zutrauliche Besucherin empfangen, sie sei in den eintönigen langen Stunden eine angenehme Ablenkung gewesen. »In Ermangelung menschlicher Gesellschaft«, so der lebenskluge Fabre, »nehmen wir Zuflucht zu der Gesellschaft des Tieres und machen dabei nicht immer einen schlechten Tausch. Gott sei Dank muß ich keine trübseligen Stunden in einem Keller ertragen: Meine Einsamkeit ist heiter von Licht und Grün. Wenn ich möchte, erlebe ich das Freudenfest der Felder, die Fanfare der Amseln und die Sinfonie der Grillen – und trotzdem pflege ich noch hingebungsvoller als einst der junge Drucker einen freundschaftlichen Umgang mit der Spinne. Bereitwillig empfange ich sie in der vertraulichen Atmosphäre meines Arbeitszimmers, mache ihr Platz zwischen meinen Büchern, setze sie aufs Fensterbrett in die Sonne, besuche sie mit Freuden in ihrem Zuhause, auf dem Lande. […] Ach! An welch schöne Probleme der Umgang mit ihr denken läßt! Um sie würdig darzustellen, wäre die wunderbare Kunst, die sich der kleine Drucker aneignen sollte, nicht überflüssig. Hier brauchte man die Feder eines Michelet, und ich habe nur einen schlecht gespitzten groben Bleistift. Versuchen wir es dennoch: Selbst ärmlich gekleidet ist die Wahrheit noch schön.«

Fabre hatte die Feder eines Michelet. Er war nicht nur Beobachter und Protokollant, nicht nur Erzähler. Er war auch Philosoph, der über den Sinn des von ihm Gesehenen nachdachte. An einer Stelle heißt es: »Das Insekt zeigt uns das Leben in seiner unerschöpflichen Vielheit. Es hilft uns, das dunkelste aller Bücher ein wenig zu entziffern: das Buch unseres Selbst.«

Solche Entzifferung war nur möglich, weil Fabre seine Forschungen in anderer Weise betrieb als die moderne Naturwissenschaft. Der schrieb er ins Stammbuch: »Ihr schlitzt das Tier auf, ich studiere es lebend; ihr macht aus ihm ein Objekt des Abscheus und des Mitleids, ich mache es liebenswert; ihr arbeitet in einer Werkstatt, wo gefoltert und zerstückelt wird, ich beobachte unter blauem Himmel beim Gesang der Zikaden; ihr behandelt Zellen und Protoplasma mit Chemikalien, ich studiere den Instinkt in seinen erhabensten Formen; ihr erforscht den Tod, ich erforsche das Leben.«

»Ich erforsche das Leben«

Den gleichen Rang wie das geduldige Beobachten nahm das elanvolle Darstellen des Beobachteten ein. Fabre befragt den Dichter in sich: »Wie findet man diese bildhaften Wörter, diese plastischen Züge, an die sich die Aufmerksamkeit klammert, und wie vereint man sie in einer Sprache, die auf die Syntax achtet und sich gut anhört?« Davon habe man in der Schule nichts gehört. Und lerne man das denn? Das sei höchst zweifelhaft. »Wenn uns das natürliche Feuer in unseren Adern, wenn uns die Inspiration nicht hilft, blättern wir vergebens im Wörterverzeichnis; das gesuchte Wort kommt nicht. An welche Lehrer wendet man sich dann, damit sie den bescheidenen Keim in uns zum Erblühen bringen und ihn entwickeln? An die Lektüre.«

Durch die römischen Klassiker, durch Horaz und Vergil, erfuhr er, worauf es ankam. »Vom Adjektiv koloriert und vom Verb belebt, wurde das Substantiv eine lebendige Wirklichkeit: Ich sah, was es sagte. So offenbarte sich langsam die Magie der Worte, wenn mir die Zufälle meines unangeleiteten Lesens ein paar leichte und gediegene Seiten bescherten.«

Wer sich ein Leben lang mit der Welt der Tiere beschäftigt, kommt nicht umhin, immer wieder über die Gründe ihres Verhaltens nachzudenken. »Das Tier«, so Fabre, »ist weder frei noch bewußt in seiner Tätigkeit […]. Es mauert, es webt, es jagt, es ersticht, es lähmt, so wie es verdaut, wie es das Gift seiner Waffe, die Seide seines Kokons, das Wachs seiner Waben ausscheidet – immer unbewußt, was Mittel und Zweck angeht. Es kennt seine wunderbaren Talente ebensowenig wie der Magen seine gelehrte Chemie. […] Dem Insekt fehlt also die Fähigkeit, die nachdenkt, die kehrtmacht, auf das Vorhergegangene zurückkommt, damit nicht alles Folgende jeden Wert und Sinn verliert. In den einzelnen Phasen seines Handelns erhält jede vollbrachte Tat nur dadurch Gültigkeit, daß sie vollbracht wurde […]. Nachdem der ganze Zyklus durchlaufen ist, stehen wir vor einem vollendeten Werk, das sehr logisch von einem Arbeiter erstellt wurde, dem selbst jegliche Logik mangelt.«

Was aber treibt das Tier an zu einem Tun, dessen Sinn es nicht kennt? »Der Anreiz zur Arbeit ist das Vergnügen, beim Tier der Hauptmotor jedes Tuns. Keineswegs sieht die Mutter die künftige Larve vor sich; sie baut nicht, legt die Vorräte nicht an in dem bewußten Gedanken an eine Familie, die sie aufziehen wird. Der eigentliche Sinn ihrer Arbeit bleibt ihr verborgen; das nebensächliche, aber äußerst anregende Ziel, das Vergnügen, das sie erlebt, ist ihr einziger Wegweiser.«

An solchen Stellen ist es mit Händen zu greifen: Jeder lebendige, einfühlsame Blick hinunter ins Tierreich ermöglicht eine Konkretisierung des Begriffs Menschenwelt, e contrario natürlich, aber nicht nur. Zoologie ist immer auch ein Stück unausgesprochene Anthropologie und Anthropologie immer auch ein Stück verhüllte Theologie; das eine offensichtlich, das andere unsichtbar. Der Mensch liebt es, sich im Spiegel der Wesen unter ihm und gelegentlich auch im Spiegel des Wesens über ihm zu betrachten. So werden ihm die vielfältigen, nicht immer erlesenen physischen und die seltenen, stets kostbaren metaphysischen Anteile fühlbar, die in ihm sind.

Fabre war keiner, der bei jeder Gelegenheit die transzendenten Mächte ins Spiel brachte. Dennoch hat sein Werk einen theologischen Akzent. Einmal sagte er: »Ich glaube nicht an Gott, ich sehe ihn.« Mehr als fünfunddreißig Jahre war Fabre Gymnasiallehrer, neben Physik unterrichtete er auch Geometrie, teils zu Vermessungszwecken auf freiem Feld, teils analytisch an der Tafel im Schulsaal. Er nannte die Geometrie »eine Fechtschule des Geistes«. Sie war für ihn der Schlüssel zur Harmonie im Raum. Geometrie beherrsche alles. Wir fänden sie in der Anordnung von Kiefernzapfenschuppen ebenso wie in der Anordnung der Leimfäden einer Radnetzspinne. Es gebe sie im spiralförmigen Gehäuse einer Weinbergschnecke wie in der Umlaufbahn eines Planeten. Sie sei überall, ihre Wissenschaft gelte in der Welt der Atome ebenso wie in der Welt der unermeßlichen Größen. »Und diese allgemeingültige Geometrie erzählt uns von einem Allgemeinen Geometer, dessen göttlicher Zirkel alles vermessen hat.«

Hier war übrigens der Punkt, an dem er der Evolutionstheorie widersprach. Sein Einwand war ein »Argument from design«. Freilich drang er damit nicht durch, weder bei Darwin, der Fabre gleichwohl schätzte, noch bei der tonangebenden Naturwissenschaft. Doch die akademische Welt war nicht der erste Adressat für den Autodidakten Fabre. Er wollte die Jugend und das allgemeine Publikum erreichen.

Es war Fabres Esprit, seine Sprache, seine eminente Kunst der Darstellung, die ihn zum Dichter machte. Doch woran erkennt man einen Dichter? Paul Valéry, auch er ein Bewunderer Fabres, sagt: »Man erkennt den Dichter an der einfachen Tatsache, daß er den Leser in einen ›Inspirierten‹ verwandelt.«

Grabwespen sind mißtrauisch

Nehmen wir das szenische Porträt der Gottesanbeterin: »Noch ein Wort zur Mantis religiosa, ›lou Prégo Diéou‹, wie man in der Provence sagt, das Tier, das Gott anbetet. Ihre segelartigen, langen, zartgrünen Flügel, ihr zum Himmel gewandter Kopf, ihre über der Brust gekreuzten Arme geben ihr tatsächlich den Anschein einer in Andacht verzückten Nonne. Doch sie ist ein grausames Geschöpf und auf Gemetzel aus. Obwohl die Baustellen der verschiedenen Hautflügler nicht gerade ihre Lieblingsplätze sind, taucht sie dort öfter auf. Auf einem Busch an den Höhlen wartet sie, daß eine heimkehrende Grabwespe in ihre Reichweite gerät und ihr somit doppelte Beute beschert, nämlich eine Jägerin samt Fang. Ihre Geduld wird lange auf die Probe gestellt: Die Grabwespen sind mißtrauisch und passen auf, aber ab und an wird doch eine erwischt. Mit einem plötzlichen, wie durch eine krampfhafte Bewegung verursachten Rascheln ihrer halb ausgebreiteten Flügel erschreckt die Mantis die Grabwespe, die kurz zögert, verzahnt dann, mit der Geschwindigkeit einer Sprungfeder, Vorderarm und Arm, und das Insekt steckt zwischen den Blättern einer doppelten Säge, wie wenn die Bügel einer Wolfsfalle zuschnappen, wenn das Tier in den Köder beißt. Und ohne die grausame Maschinerie aufzuklappen, knabbert die Mantis dann ihren Fang in kleinen Bissen. Solcherart sind die Verzückungen, die Gebete und die mystischen Meditationen der ›Prégo Diéou‹.«

Wer so muntere Prosa schreibt und einen so legeren Ton anschlägt, von dem wüßte man auch gern, wo sich die Aufschwünge seiner Arbeitslust ereignet haben. Freimütig, wie Fabre war, hat er im hohen Alter darüber Auskunft gegeben. »Mein taschentuchgroßer Arbeitstisch, den rechts ein Tintenfaß, ein Fläschchen für einen Sou, und links das aufgeschlagene Heft besetzen, bietet mir gerade genug Platz zum Schreiben. Ich liebe dieses kleine Möbel […]. Man kann es überall hinstellen, vors Fenster, wenn der Himmel dunkel ist, oder in einen Winkel, wenn die Sonne stört; im Winter dicht an den Herd, in dem ein Holzklotz verbrennt. Du arme kleine Nußbaumplatte, nun bin ich dir schon ein halbes Jahrhundert treu. […] Du würdest mich nicht wiedererkennen, lieber Freund, wenn du meine graue Mähne erblicken könntest. Wo ist das fröhliche Gesicht von einst, das vor Begeisterung und Hoffnung strahlte! Ja, ich bin alt geworden. Doch welchen Niedergang hast du erlebt, seitdem du glänzend, poliert und nach Wachs duftend aus dem Laden zu mir kamst! Wie dein Besitzer hast du Furchen, die, zugegeben, oft mein Werk sind, denn in meiner Ungeduld bearbeitete ich dich oft mit der Feder, wenn diese schmutzig aus dem Tintenfaß auftaucht und nicht ordentlich schreibt!«

Fabres »heiliges Brett« hat sich erhalten. Es steht im Harmas, dem »Labor für lebendige Insektenforschung«, seinem Haus im provenzalischen Sérignan-du-Comtat, das er 1879 mit 56 Jahren dank der finanziellen Unterstützung des mit ihm befreundeten, vorübergehend in Avignon lebenden englischen Philosophen und Hobbybotanikers John Stuart Mill erwerben konnte und in dem er fortan als Freiberufler mit Frau und Kindern lebte.

Fabre hat den Harmas ein Paradies genannt: »Genau das habe ich mir gewünscht, hoc erat in votis: ein Stück Land, oh!, nicht groß, aber umzäunt und den Unannehmlichkeiten der öffentlichen Straße entzogen, vernachlässigt, unfruchtbar, ausgedörrt, gut für Disteln und Hautflügler. Hier könnte ich, von Passanten ungestört, Sandwespe und Grabwespe befragen, mich diesem schwierigen Gespräch widmen, bei dem Frage und Antwort in der Sprache des Experiments erfolgen. Hier könnte ich ohne zeitraubende Streifzüge, ohne mühselige, nervenaufreibende Gänge Angriffspläne ersinnen, Fallen legen und jederzeit die Resultate überprüfen.«

All das hat der große Entomologe ausgiebig getan, und er hat reiche Ernte eingetragen. Als er am 11. Oktober 1915 mit 91 Jahren in seinem Haus starb, standen die Tiere, so gut sie es konnten, Spalier. »Es war ein wunderschöner Herbsttag, als Fabre seinen Harmas verließ, um sich auf dem kleinen, von Ölbäumen umringten Friedhof schlafen zu legen«, schrieb seine Frau über die Beerdigung. »Auf den Friedhof kamen zahlreiche Heuschrecken und ließen sich auf seinem Sarg nieder, auch eine Schnecke kroch an ihm hoch.« ◆

SEBASTIAN KLEINSCHMIDT,

geb. 1948, war von 1991 bis 2013 Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form. 2018 erschien sein Essayband Spiegelungen (Matthes & Seitz) und 2023 Kleine Theologie des Als ob (Claudius Verlag, München).