Als Polen nach 1990 von linksliberal getünchten Postkommunisten dominiert wurde, war es der Liebling der EU-Europäer. Seit das polnische Volk jedoch so frei war, sich eine entschieden konservative Regierung zu wählen, wird das Land von den »Brüsselianern« an den Pranger gestellt

Ich stamme aus einer Akademikerfamilie. Mein Vater war Literaturprofessor an der Warschauer Universität und ein Kenner der Aufklärung, meine Mutter unterrichtete als klassische Philologin Altgriechisch, Latein und Geschichte des Altertums. Ich wurde im Geist des Humanismus und der abendländischen Kultur erzogen. Auf dem Schreibtisch meines Vaters stand ein Porträt Thomas Manns, an den Wänden hingen Bilder von Spinoza, Descartes, Leibniz und Hume. Als ich jung und Polen von den Sowjets besetzt war, sagten meine Eltern immer wieder: »Rom, nicht Byzanz; Rom, nicht Konstantinopel. Die Wurzeln unserer Kultur liegen in Rom.« Damit spielten sie auf die Überzeugung an, daß Polen seit Anbeginn dem lateinischen Abendland angehört und dem östlichen Druck nicht nachgeben wird – sei er zaristischen, panslawischen oder totalitären Charakters.

Die Frankophilie war ein Vademecum

der von Moskau unterjochten Polen

Diese Lehre habe ich relativ früh verinnerlicht, was sich mit der Zeit in meinen Interessen und Arbeiten ausdrücken sollte. Viele Jahre beschäftigte ich mich mit dem Werk Samuel Becketts, des »ehrlichsten Schriftstellers der westlichen Zivilisation«, um mit Czesław Miłosz zu sprechen. Ich übersetzte alle seine Dramen und auch andere Texte von ihm ins Polnische; sie wurden von mir kommentiert und auf die Bühne gebracht. In den späten siebziger Jahren lernte ich ihn persönlich kennen, zwischen uns entwickelte sich ein Briefwechsel. Das stellt ohne Zweifel eine meiner bedeutendsten geistigen Erfahrungen dar. In den neunziger Jahren verfaßte ich den parodistischen, frankophilen Bildungsroman Madame, in dem ich in ironischer Konvention zeigte, daß der in Polen verbreitete Kult der französischen Kunst und Mode die von Moskau unterjochte Gesellschaft vor geistiger Zersetzung und sittlichem Verderben rettete (selbst wenn er snobistisch untermalt war). 2002 stand das Buch auf der Shortlist des International IMPAC Dublin Literary Award, seine im Verlag dtv herausgegebene deutsche Übersetzung bezeichnete der Literaturkritiker Tilman Krause in der Welt als den Roman des Jahres. Jahrelang arbeitete ich außerdem an polnischen Neuübersetzungen der europäischen Klassik, von Sophokles über Shakespeare, Racine und Hölderlin bis Kaváfis und Eliot.

Kein Wunder also, daß ich einen möglichst raschen Eintritt Polens in die Nato und die EU befürwortete, nachdem unser Land 1989/90 seine Souveränität wiedererlangt hatte. Als dies 2004 endlich möglich wurde, übersetzte ich Schillers »Ode an die Freude« neu, damit man die Hymne der Europäischen Union auf Polnisch nicht nur lesen, sondern auch singen konnte. Meine europafreundliche und »kosmopolitische« Haltung zog die Aufmerksamkeit französischer Behörden auf sich, die mir den Ordre des Arts et des Lettres verliehen und mich zu dem Kongreß »Intellektuelle für die EU« 2005 nach Paris einluden.

Das Paradoxe daran war, daß sich meine Begeisterung für Europa ausgerechnet in jener Zeit abschwächte, statt zu wachsen. Denn ich sah dort von totalitären Systemen her bekannte Dinge, die mein Mißtrauen und meine Ängste weckten. Ich meine den Kult der Utopie, Abstraktion und Doktrin, das gleichzeitige Manipulieren von Ideen und eine aufdringliche Propaganda. Mit einem Wort: das mir aus der Geschichte sattsam bekannte Scheinspiel, in dem sich eine Minderheit zur »prometheischen Avantgarde«, die die Menschheit glücklich machen will, aufspielt, aber in Wirklichkeit eine die übrigen Menschen dominierende und unterjochende, machthungrige Herrscherin ist. Was mich an all den Manifesten und Beschlüssen abstieß, waren ihr marktschreierischer Charakter und ihre verdächtige Einhelligkeit. Die am lautesten nach Vielfalt, Pluralismus, Toleranz und Respekt vor dem Anderssein schrien, waren selbst merkwürdig intolerant, auf die eigenen Überzeugungen versessen und rechthaberisch. Mir fielen damals die berühmten Worte von Edek aus dem Theaterstück Tango von Sławomir Mrożek ein, dem hervorragendsten polnischen Dramatiker des 20. Jahrhunderts: »Man darf seine eigene Meinung haben – vorausgesetzt, daß sie mit der unseren übereinstimmt.«

Seitdem wuchs meine Skepsis gegenüber der EU – verstanden als bürokratischer Moloch, nicht als die ursprüngliche Idee von Robert Schuman und anderen – immer mehr und entwickelte sich schließlich zu einer weitgehenden Reserviertheit und Kritik. Dies hing nicht zuletzt mit einer deutsch veränderten Politik Brüssels und Berlins gegenüber Polen zusammen. Solange mein Land nach und nach die aufgrund der fünfzigjährigen kommunistischen Herrschaft entstandenen Rückstände und Versäumnisse aufholte, war alles gut. Polen wurde gelobt und als Musterbeispiel der Systemtransformation bezeichnet. Seitdem es jedoch – nach ungefähr dreißig Jahren – die westlichen Standards mehr oder weniger erreicht hatte und in einigen Bereichen zur Konkurrenz geworden war, nahmen die Lobpreisungen ein Ende und machten einer zuweilen recht gehässigen Kritik Platz. Das nach vielen Jahren zum Subjekt gewordene und den Anspruch auf gleichberechtigte Partnerschaft statt des ewig alles abnickenden Bittstellertums erhebende Polen gefiel nicht mehr.

Das wurde natürlich von niemandem direkt formuliert – es wäre mit den Leitideen und -losungen der EU unvereinbar gewesen. Man griff nach einer anderen, übrigens uralten Methode: nach falschem Zeugnis, Verleumdung und Verunglimpfung. Und zwar wurde, nahezu von einem Tag auf den anderen, bekanntgemacht, daß Polen kein toleranter, fortschrittlicher Rechtstaat sei, daß es also die Entwicklung der modernen Zivilisation aufhalte oder gar deren Freiheiten bedrohe.

Eine krassere Falschheit ist kaum möglich. Die Geschichte Polens stellt – freilich wenn man sie kennt und keine Tatsachen verdreht – eindeutig unter Beweis, daß es ein multinationales und multikulturelles Land ohne Scheiterhaufen war, vor allem aber ein im Vergleich mit anderen europäischen Großmächten nicht aggressives Land. Hier gab es – anders als in Frankreich, Spanien oder England (von Rußland ganz zu schweigen) – weder blutige Revolutionen noch Bürgerkriege, es gab hier keine mit der Eroberung Europas durch Hitlerdeutschland vergleichbaren verbrecherischen Expansionen. Die hauptsächliche Schwäche des Vaterlands von Chopin und Kopernikus bestand paradoxerweise – in einem Zuviel an Rechten und Freiheiten. Eben wegen seiner für die damalige Zeit allzu fortschrittlichen Verfassung ging Polen im 18. Jahrhundert unter. Das Rußland der Katharina II., das Preußen Friedrichs II. und das österreichische Kaiserreich Josephs II. lehnten den polnischen Republikanismus radikal ab, weswegen sie ihn zerstörten, indem sie Polen von der Landkarte Europas entfernten.

Wie so oft steht Polen vor Gericht.

Diesmal heißen die Ankläger EuGH und EU

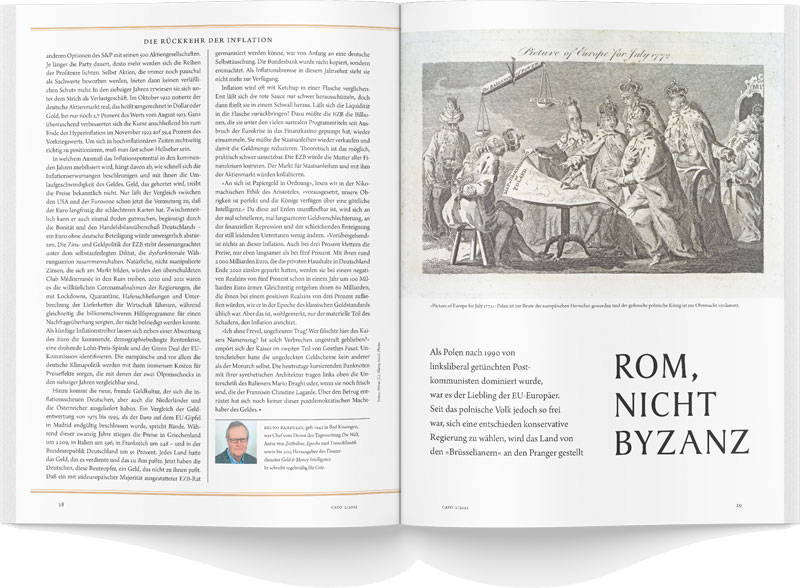

Dies veranschaulicht großartig die Zeichnung eines englischen (nicht polnischen!) Künstlers mit dem Titel »Picture of Europe for July 1772«, die bis heute im British Museum in London sowie in der Kongreßbibliothek in Washington aufbewahrt wird. Abgebildet sind hier die Herrscher der damals wichtigsten europäischen Großmächte (zugegen sind neben den drei genannten auch noch der spanische, der französische und der britische König, wobei der letztere auf seinem Thron ein Nickerchen hält), die mehr oder weniger aktiv über die Geschicke der Republik Polen entscheiden, während ihr letzter König mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen und einer zerbrochenen Krone auf seinem gesenkten Haupt dasitzt und ohnmächtig dem seinem Vaterland zugefügten Unrecht zuschaut.

Ein Blick auf die Zeichnung lohnt sich: Erinnert diese Allegorie nicht an die jetzige Situation, da Polen seit einigen Jahren an den Pranger verschiedener EU-Institutionen, etwa der Europäischen Kommission und des Europäische Gerichtshofs, gestellt und einem Knecht gleich gerügt wird? Ist das konsequent? Wie konnte ein Staat, der mehr als dreißig Jahre lang als Liebling der EU galt und an dem sich andere ein Beispiel nehmen sollten, nun zum schwarzen Schaf und zur Mißgeburt der Menschheit werden? Ist es möglich, daß eine Gemeinschaft, die 1939 als erste dem nationalsozialistischen und dem kommunistischen Ansturm die Stirn geboten, die 1980 als erste (zehn Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer) das Ende der sowjetischen Unterjochung Mittel- und Osteuropas eingeläutet und damit den zweiten Völkerfrühling eingeleitet hatte, nun plötzlich als »rückständig«, »reaktionär«, »obskurantistisch« und »antidemokratisch« gilt?

Nein, das ist nicht möglich, und als einzige Erklärung für die kritische oder gar feindliche Einstellung muß die Tatsache gelten, daß der EU die sogenannte konservative Regierung in Warschau einfach nicht gefällt. Dabei wurde diese Regierung – mittlerweile bereits zweimal – demokratisch und unwiderlegbar gewählt. Warum also will die EU, die sich permanent auf die Rechtsstaatlichkeit beruft, dies nicht anerkennen, warum tut sie alles, um den Sturz der legalen Regierung Polens herbeizuführen?

In seiner Tragödie Die Trachinierinnen erzählt Sophokles vom Untergang des Herakles, des berühmtesten und mächtigsten griechischen Helden. Es stellt sich heraus, daß auch er – ein Wohltäter der Menschheit, der die Erde von zahlreichen Monstern und Gefahren befreit hatte – nicht ohne Schuld war. Seine Sünde wurzelte wie gewöhnlich in Selbstsucht und Eitelkeit. Nachdem er die ihm von Eurystheus aufgetragenen gewaltigen Arbeiten verrichtet hatte, hatte er keine Lust mehr auf die Rückkehr zum normalen Leben, sondern trieb sich auf der Suche nach Abenteuern und Aventüren in der Welt herum. So kam er auch in die Stadt Oichalia, wo ihm die hübsche Tochter des Königs auffiel. Ohne Bedenken verlangte er, sie solle seine Geliebte werden, und er beschloß, sein Ziel mit Gewalt zu erreichen, als er mit einer Absage konfrontiert wurde. Als erstes verkündete er, daß die Herrschaft des Königs von Oichalia unrechtmäßig sei (ebenso »unrechtmäßig« wie die von ihm überwältigten Monster), dann überfiel er die Stadt, tötete den König und entführte das begehrte Mädchen. Außerdem schickte er sie aber auch noch, frecher- und schamloserweise, als eine »jüngere Nebenfrau« zu sich nach Hause. Damit überschritt er Grenzen und entschied über sein Schicksal, denn die verzweifelte Deïaneira tränkte daraufhin, um ihre Ehe zu retten, sein Hemd mit einem angeblichen Liebeselixier, das ihm den Tod brachte.

Wird in dieser mythologischen Sage nicht auf großartige Art und Weise die ewige Sünde der Hybris zum Ausdruck gebracht? Erinnert die apodiktische und arrogante EU nicht an den »späten«, den dreisten Herakles, der sich, von seinen Taten und Verdiensten berauscht, als den Göttern gleich betrachtete und glaubte, alles zu dürfen, auch das selbstgeschaffene Recht zu brechen, Gewalt anzuwenden und die Moral zu mißachten?

Mein großer Wunsch ist, er möge zur Besinnung kommen … Oder Zeus, jener »liebe Vater«, der Schillers Worten zufolge »überm Sternenzelt« wohnt, möge sich an seinen vom »Willen zur Macht« besessenen Sohn wenden und ihn zur Ordnung rufen. Ehe es zu spät ist. ◆

ANTONI LIBERA,

geb. 1949, Schriftsteller, Übersetzer, Regisseur, Kenner des Werks von Samuel Beckett. Verfasser u. a. des Bestsellers Madame, eines in 20 Sprachen übersetzten Romans (dt. Ausgabe 2000 bei dtv), der autobiographischen Prosa Godot i jego cień (»Godot und sein Schatten«, frz. Ausgabe 2012 bei Noir sur Blanc) sowie der Novelle Toccata C‑Dur, die Robert Schumanns berühmtes Werk thematisiert und 2017 im Rahmen der Leipziger Buchmesse vorgestellt wurde.