Die Bundesrepublik ist ein Domestik des transatlantischen Imperiums und hat in der Praxis wie im Geiste die Kontrolle über ihre ureigenen Angelegenheiten verloren. Doch daß Deutschland an der Geographie und der Geopolitik gescheitert ist, setzt diese nicht außer Kraft. Die Geographie bleibt Schicksal für unser Land in der Mitte Europas.

Geographie ist Schicksal. Daran ließ Bismarck keinen Zweifel, als er sich in seiner Reichstagsrede am 6. Februar 1888 ausführlich mit »unserer angreifbaren Lage« beschäftigte und mahnte, »daß wir noch größere Anstrengungen machen müssen als andere Mächte zu gleichem Zwecke, wegen unserer geographischen Lage. Wir liegen mitten in Europa. Wir haben mindestens drei Angriffsfronten, Frankreich hat nur seine östliche Grenze, Rußland nur seine westliche Grenze, auf der es angegriffen werden kann.« Auf welche Weise sich das Schicksal der Geographie erfüllt, ist eine Frage der Staatskunst. Zu ihr gehört die Geopolitik.

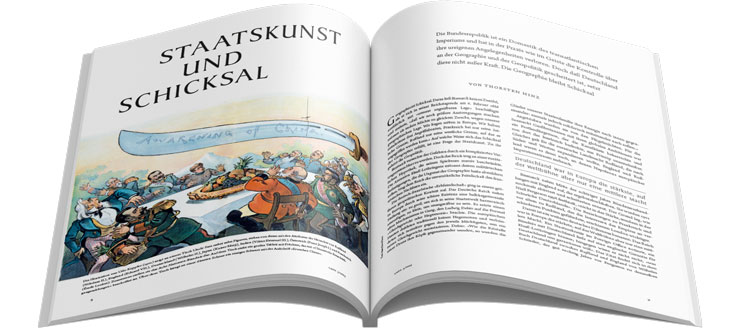

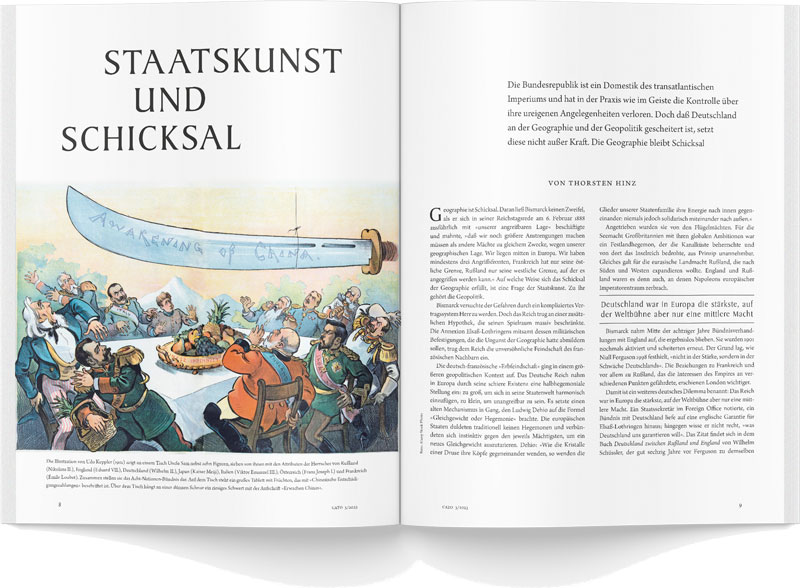

Bismarck versuchte der Gefahren durch ein kompliziertes Vertragssystem Herr zu werden. Doch das Reich trug an einer zusätzlichen Hypothek, die seinen Spielraum massiv beschränkte. Die Annexion Elsaß-Lothringens mitsamt dessen militärischen Befestigungen, die die Ungunst der Geographie hatte abmildern sollen, trug dem Reich die unversöhnliche Feindschaft des französischen Nachbarn ein.

Die deutsch-französische »Erbfeindschaft« ging in einem größeren geopolitischen Kontext auf. Das Deutsche Reich nahm in Europa durch seine schiere Existenz eine halbhegemoniale Stellung ein: zu groß, um sich in seine Staatenwelt harmonisch einzufügen, zu klein, um unangreifbar zu sein. Es setzte einen alten Mechanismus in Gang, den Ludwig Dehio auf die Formel »Gleichgewicht oder Hegemonie« brachte. Die europäischen Staaten duldeten traditionell keinen Hegemonen und verbündeten sich instinktiv gegen den jeweils Mächtigsten, um ein neues Gleichgewicht auszutarieren. Dehio: »Wie die Kristalle einer Druse ihre Köpfe gegeneinander wenden, so wenden die Glieder unserer Staatenfamilie ihre Energie nach innen gegeneinander: niemals jedoch solidarisch miteinander nach außen.«

Angetrieben wurden sie von den Flügelmächten. Für die Seemacht Großbritannien mit ihren globalen Ambitionen war ein Festlandhegemon, der die Kanalküste beherrschte und von dort das Inselreich bedrohte, aus Prinzip unannehmbar. Gleiches galt für die eurasische Landmacht Rußland, die nach Süden und Westen expandieren wollte. England und Rußland waren es denn auch, an denen Napoleons europäischer Imperatorentraum zerbrach.

Deutschland war in Europa die stärkste,

auf der Weltbühne aber nur eine mittlere Macht

Bismarck nahm Mitte der achtziger Jahre Bündnisverhandlungen mit England auf, die ergebnislos blieben. Sie wurden 1901 nochmals aktiviert und scheiterten erneut. Der Grund lag, wie Niall Ferguson 1998 festhielt, »nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche Deutschlands«. Die Beziehungen zu Frankreich und vor allem zu Rußland, das die Interessen des Empires an verschiedenen Punkten gefährdete, erschienen London wichtiger.

Damit ist ein weiteres deutsches Dilemma benannt: Das Reich war in Europa die stärkste, auf der Weltbühne aber nur eine mittlere Macht. Ein Staatssekretär im Foreign Office notierte, ein Bündnis mit Deutschland liefe auf eine englische Garantie für Elsaß-Lothringen hinaus; hingegen wisse er nicht recht, »was Deutschland uns garantieren will«. Das Zitat findet sich in dem Buch Deutschland zwischen Rußland und England von Wilhelm Schüssler, der gut sechzig Jahre vor Ferguson zu demselben Schluß gekommen war, nämlich daß England dem deutschen Bündniswerben die kalte Schulter zeigte, »weil es dies Bündnis nicht nötig hatte«.

Daraus folgerte Max Weber 1895, Deutschland müsse Weltmacht werden, sonst sei die Reichsgründung bloß ein Jugendstreich gewesen, den eine Nation auf ihre alten Tage besser unterlassen hätte. Nur hielt er die deutschen Führungsschichten kaum für fähig, das Reich durch die weltpolitischen Fahrwasser zu steuern. Zu den kontrafaktischen Überlegungen, wie Deutschland sich den 1914 ausgebrochenen Weltkrieg hätte ersparen können, gehört diese: Es hätte Geduld haben, sich zurücknehmen und die britische Vorherrschaft respektieren müssen, die nur noch eine Frage der Zeit war, weil Großbritannien den Höhepunkt seiner Macht überschritten und das Empire überdehnt hatte.

Schüsslers Buch erschien 1940, als Deutschland sich mit England im Krieg befand und Außenminister Molotow bei seinem Berlinbesuch deutlich machte, daß sich der Hitler-Stalin-Pakt für die Sowjetunion erschöpft hatte. Im Rückblick wirkt der Essay wie das Menetekel vor der finalen Katastrophe. Ein anderer britischer Historiker, Hugh Trevor-Roper, hat 1961 im Vorwort zu den im Februar 1945 entstandenen Bormann-Diktaten, die Hitlers Reflexionen seiner strategischen Pläne und deren Scheitern festhalten, die geopolitische Klarsicht des Diktators hervorgehoben. Dieser hätte erfaßt, daß Europa von einer starken Landmacht dominiert werden konnte, die Westrußland beherrschte und aus den asiatischen Reserven schöpfte. Indem sie sich zum Anwalt der Kolonialvölker machte, hätte sie mit weltweiter Unterstützung rechnen dürfen. Im Ergebnis des Krieges war es die Sowjetunion, die genau diese Weltmachtrolle übernahm.

War die preußische Reichsgründung

bloß ein Jugendstreich?

Absolventen der DDR-Schule erinnern sich an die Weltkarten in Büchern und Atlanten, die in chronologischer Abfolge den scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug des Sozialismus anzeigten. Beginnend mit der Oktoberrevolution behauptete sich das sozialistische Rot gegen das kapitalistische Blau in einem einzigen Land, das aber ein Sechstel der Erde ausfüllte. 1949 hatte sich das Rot bis nach Mitteleuropa und China vorgekämpft. In den sechziger Jahren gehörten Nordkorea, Nordvietnam und Kuba dazu. Auffällig war die Ausbreitung einer dritten Farbe für die jungen Staaten in Afrika und Asien, die sich vom Kolonialjoch befreit hatten und schon halb zum roten Reich gehörten. Die Karten hatten mancherlei Schönheitsfehler, vor allem unterschlugen sie die Feindschaft zwischen China und der Sowjetunion, aber sie illustrierten auf naive Weise die Herzland-Theorie des Halford Mackinder aus dem Jahr 1904 (siehe »Vom Herzland und vom Rimland«, Cato 4/2022), die auch Trevor-Roper im Hinterkopf gehabt hatte.

Das für die Seemächte uneinnehmbare »Herzland« umfaßte laut Mackinder den europäischen Teil Rußlands und Westsibirien und reichte im Süden bis ans Kaspische und Schwarze Meer. Mackinder folgerte: »Wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland; wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel; wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.« Denn »das dort enthaltene Potential an Bevölkerung, Weizen, Baumwolle, Brennstoffen und Metallen« sei »so unermeßlich groß«, daß sich ein autarker, dem »ozeanischen Handel« unzugänglicher Wirtschaftsraum bilden könnte. Die ihn beherrschende Landmacht wäre in der Lage, das Stützpunktsystem der Seemacht vom Land aus zu zerstören. Die Weltkarten der DDR-Schulen illustrierten einen marxistisch-leninistisch drapierten russischen Herzland-Imperialismus.

Es läßt sich einwenden, daß sich der Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg auch alliierter Unterstützung verdankte und das Herzland-Imperium sich 1989/90 der amerikanischen Seemacht geschlagen geben mußte. Doch das zeigt nur, daß eine sich aus der Geographie ergebende Handlungslogik nichts Absolutes und kein Selbstläufer ist. Rußland und später die Sowjetunion waren unfähig, den Raum effektiv zu ordnen, zu bewirtschaften und zu nutzen. Den Deutschen, deren unheimliche Effizienz zu den – so Max Scheler 1916 – »Ursachen des Deutschenhasses« zählte, traute man das zu, weshalb ihnen der Zugriff darauf verwehrt bleiben mußte. Darauf bestand Mackinder 1919 nochmals ausdrücklich.

Der Zweite Weltkrieg wird fast ausschließlich als ideologisch inspirierter Vernichtungskrieg interpretiert. Gewiß, die USA beriefen sich auf die Menschenrechte, die Briten auf die Demokratie, die Franzosen auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die Sowjetunion auf den Sozialismus – allesamt universalistische, weltbewegende Ideen. Dagegen stand der Nationalsozialismus für eine partikulare, irrsinnige, letztlich mörderische Rassenideologie. Andererseits hatte die Sowjetunion bereits in Friedenszeiten Millionen Tote produziert, worüber der geostrategische Pragmatismus die Alliierten hinwegsehen ließ. Derselbe Pragmatismus gestattete es ihnen, nachdem Deutschland als geopolitischer Akteur ausgeschaltet war, kriegserfahrene Wehrmachtsgeneräle und NS‑Kader für die Verteidigung der westlichen Welt zu rekrutieren.

Das war nach 1945 die hauptsächliche Angelegenheit der USA, die bereits mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg Großbritannien als westliche Flügelmacht in Europa abgelöst hatten. London hatte sich außerstande gesehen, das kontinentale Gleichgewicht auszutarieren, und auf das militärische Engagement der USA gedrängt. Das traf sich mit dem geostrategischen Interesse Washingtons, das, wie der US‑Politikwissenschaftler Nicholas Spykman später formulierte, darin bestand, »die Vereinigung der Machtzentren der Alten Welt zu einer feindlichen Koalition zu verhindern«. Schon vor 1914 hatte in den USA die Überzeugung Platz gegriffen, daß die Monroe-Doktrin nicht mehr genügte, um sich weltpolitisch zu behaupten. 1909 schickte Präsident Theodore Roosevelt eine Armada aus Kriegsschiffen – die Große Weiße Flotte – um die Welt, die auch den Suezkanal und das Mittelmeer passierte. In den dreißiger Jahren sprach sein entfernter Verwandter Franklin D. Roosevelt von der »westlichen Hemisphäre«, die im Westen tief in den Pazifik, ostwärts bis hinein nach Westafrika und an die europäische Atlantikküste westlich von London reichte. Sogar der Rhein wurde als Verteidigungslinie amerikanischer Interessen genannt.

Alexis de Tocqueville hatte 1831 prognostiziert: »Die Eroberungen der Amerikaner werden […] mit der Pflugschar gemacht; die der Russen aber mit dem Schwert. Das prinzipielle Instrument des ersteren ist die Freiheit; das des zweiten die Knechtschaft. Ihr Ausgangspunkt ist verschieden, und ihre Wege sind nicht dieselben; doch jeder scheint durch den Willen des Himmels dazu bestimmt, die Geschicke des halben Erdballs zu beherrschen.« Tatsächlich reichten sich die außer- und die halbeuropäische Flügelmacht am 25. April 1945 bei Torgau an der Elbe die Hand. Deutschland und Europa hatten als geopolitische Akteure endgültig ausgespielt. Ludwig Dehio: »Die Schale des europäischen Systems schnellte empor, als zu leicht empfunden, die der Weltmächte sank zu Boden.«

Die USA realisierten rasch, daß sie in Westeuropa präsent bleiben mußten. Andernfalls würde Stalin an den Atlantik vor- und damit in jene hegemoniale Position einrücken, um deren Verhinderung sie den Krieg gegen Hitler geführt hatten. Es folgten die Truman-Doktrin, der Marshallplan, der Kalte Krieg, die Nato und eine großangelegte Kulturoffensive, um die russische Expansion auf allen Ebenen einzudämmen. Die USA wußten neben dem Schwert auch die Pflugschar der »Soft Power« zu gebrauchen. Die Sowjetunion hatte außer dem Schwert nur Mißwirtschaft und Diktatur vorzuweisen.

1990 schien nochmals die Stunde Europas zu schlagen und sich dem Alten Kontinent mitsamt dem Land in der Mitte die Chance zur Neubesinnung zu eröffnen, um sich als gleichberechtigter Mitspieler in einer multipolaren Welt zu behaupten. Die USA identifizierten das als eine potentielle Gefahr, denn dahinter erhob sich das Gespenst eines eurasischen Kontinentalblocks. Doch mangels strategischer Staatskunst schloß sich das Fenster der Möglichkeiten bald wieder. Das Drusen-Syndrom, das bereits 1900 angesichts globaler Machtverschiebungen anachronistisch gewesen war, trat erneut in Kraft. Die Europäer waren nicht einmal in der Lage, in eigener Regie den gewaltsamen Zerfall Jugoslawiens einzuhegen.

Die USA fürchten das Gespenst

eines eurasischen Kontinentalblocks

Mit einigem Recht sahen die USA daher Europa als nützliches »Sprungbrett« (Zbigniew Brzezinski) an, um ihr Netz über den torkelnden Russischen Bären zu werfen. Mit der Verhaftung von Michail Chodorkowski im Jahr 2003 zerschlug sich jedoch die Berechnung, mit Hilfe von Oligarchen, die zu westlich orientierten Demokraten mutiert waren, in Rußland einen Regimewechsel herbeizuführen und das Herzland mit seinen natürlichen Ressourcen in das US‑Imperium zu inkorporieren. Daraufhin kam es an der russischen Peripherie zu Blumen- und Farbrevolutionen, für die der Politikwissenschaftler Gene Sharp, Gründer der Albert Einstein Institution in Boston, unter dem Titel »Von der Diktatur zur Demokratie« das Drehbuch verfaßt hatte (siehe »Revolution à la carte«, Cato 5/2022).

Während Rußland jetzt in der Ukraine wild um sich schlägt, um seinen endgültigen geopolitischen Abstieg abzuwehren, bleibt für die USA die Behauptung der »westlichen Hemisphäre« eine Conditio sine qua non. Der amerikanische Geostratege George Friedman erklärte jüngst zum Ukrainekrieg, zu einem Ausgleich der »geopolitischen Position Rußlands« dürfe es nicht kommen, denn eine »russische Besetzung von Teilen Europas würde die Kontrolle der USA über den Atlantik bedrohen – etwas, wofür Washington zwei Weltkriege geführt hat«.

Die russische Besetzung Europas ist eine vorgeschobene Fiktion, die dazu dient, die Herrschaft über Europa und die Kontrolle seiner Beziehungen zu Rußland zum natürlichen Recht der USA zu erklären. Die offiziell ungeklärte Sprengung der Nord-Stream-Leitungen muß in diesem Kontext als klare Ansage verstanden werden, daß europäische und zumal deutsche Alleingänge nicht im Ansatz geduldet werden. Die europäischen Reaktionen reichen von betretenem Schweigen bis zu schlecht verhohlener Schadenfreude, was bedeutet, daß die amerikanische Hegemonie über Europa akzeptiert und sogar begrüßt wird.

Nicht das abgewirtschaftete Rußland ist der wahre Gegenspieler der USA, sondern China, das Rußland als östliche Flügelmacht ablöst und sich in die ökonomisch marode und demographisch malade Herzland-Festung vorarbeitet. Es baut an der Neuen Seidenstraße nach Europa, die durch das Herz- ebenso wie durch das Rimland führt und eine geostrategische Konkurrenz zur USA bedeutet. Die Unterbrechung von Lieferketten im Corona-Lockdown hat fühlbar gemacht, wie wichtig die Funktionstüchtigkeit und die Kontrolle über die Land- und Seewege auch im Internet-, Satelliten- und Drohnenzeitalter sind. Und in Deutschland? Keine Staatskunst, nirgends. Als Bundespräsident Horst Köhler im April 2010 einen hypothetischen Zusammenhang zwischen der »Außenhandelsabhängigkeit« des Landes und militärischen Auslandseinsätzen herstellte, wurde er politisch und medial zur Persona non grata gemacht, und er trat alsbald zurück.

Die Bundesrepublik ist ein Domestik des transatlantischen Imperiums und hat in der Praxis wie im Geiste die Kontrolle über ihre ureigenen Angelegenheiten verloren. Sie ist Basislager, Reservoir und Operationsgebiet der überseeischen Vor- und Flügelmacht und übernimmt die wirtschaftlichen und sozialen Folgekosten ihrer Interventionen. Die Medien sind willfährige Propagandainstrumente und die Bundesregierung konzipiert eine »feministische Außenpolitik« – mithin den Altersschwachsinn einer politisch widerlegten Nation.

Daß Deutschland an der Geographie und der Geopolitik gescheitert ist, setzt diese nicht außer Kraft. Die Geographie bleibt Schicksal. Nur liegt dessen Gestaltung nicht mehr in unserer Hand. ◆

THORSTEN HINZ,

geb. 1962 in Barth, ist freier Autor und Journalist. In Cato 2/2023 schrieb er unter dem Titel »Verschwörung des Schweigens« über die Covid-Kampagne.