Inzwischen akzeptiert die Mehrheit der Mitgliedstaaten, daß die

EU-Grenzen geschützt werden müssen. Mindestens zwölf EU-Länder haben auf eigene Kosten Zäune gebaut, darunter Österreich, Dänemark, Griechenland, Malta, die Slowakei und die baltischen Staaten. Die EU ist mit mehr als 1000 Kilometern Zäunen und Mauern umgeben, die mit Kameras, Bewegungsmeldern und Stacheldraht versehen sind

Im Jahr 2015 wurde Ungarn mit Hunderttausenden Migranten konfrontiert, die durch das Land zogen. Dem ungarischen Premier Viktor Orbán ist es gelungen, den Migrantenstrom durch einen Zaun an der Grenze zu Serbien aufzuhalten. Dafür erntete er von der EU viel Kritik, von der ungarischen Bevölkerung aber erhielt er massive Unterstützung. Sein Wahlbündnis Fidesz-KDNP (Bund Junger Demokraten, Ungarischer Bürgerbund) wurde seit 2010 bei den Parlamentswahlen viermal wiedergewählt und konnte sich von 45 Prozent 2014 auf 49 Prozent 2018 verbessern. 2022 bekam Fidesz sogar 54 Prozent der Stimmen.

Ungarn stellte dem Konzept der offenen Grenzen eine erfolgreiche Alternative gegenüber und zeigte, daß man sich vor dem Zustrom von Migranten durch Grenzanlagen schützen kann. Diese Erfahrung beweist, daß die europäischen Grenzen verteidigt werden können, wenn der politische Wille vorhanden ist. Der ungarische Premier Orbán nahm bei der Vertretung der Interessen Ungarns und der mittelosteuropäischen Länder eine Vorreiterrolle ein. Seine Lösungsvorschläge fanden auch bei der europäischen »schweigenden Mehrheit« viele Anhänger. Selbst die größten Kritiker der ungarischen Migrationspolitik haben in den letzten acht Jahren viele von deren Ansätzen übernommen, um die Zahl der Migranten auf ihrem Territorium zu begrenzen.

Nicht nur Ungarn, sondern auch Deutschland und Europa allgemein wurden 2015 mit über einer Million Migranten konfrontiert, als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutschen Grenzen für sie öffnete und Aufnahmebereitschaft ohne Obergrenze verkündete. Die offenen Grenzen und das Versprechen, die Migranten nach ihrer Ankunft innerhalb der EU zu verteilen, wirkten wie ein Einladungsschreiben für Migrationswillige weltweit und ermutigten sie, die gefährliche Reise nach Europa anzutreten.

Mit der einseitigen Öffnungspolitik, die in Deutschland begann, ist die Einwanderung zu einem ideologischen Streitpunkt geworden. Merkel verkündete im September 2015: »Wenn Europa die Flüchtlingskrise nicht bewältigen kann, wird es seine Grundwerte verlieren, nämlich die enge Verbundenheit mit den universellen Menschenrechten, die unser gemeinsames Europa von Anfang an definiert hat und die auch weiterhin gelten muß.« Mit diesem moralischen Anspruch sollten andere EU-Länder unter Führung von Merkel ebenfalls ihre Grenzen öffnen und Migranten aufnehmen. Merkel strebte eine gemeinsame europäische Lösung an und warnte vor einzelstaatlichen Maßnahmen.

Merkels fataler Alleingang

Während der Hochkonjunktur der Asylzuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 waren die planlosen europäischen Grenzbehörden überfordert und winkten die meisten Migranten durch, ohne deren Identität festzustellen und ihre Daten mit sicherheitsrelevanten Datenbanken abzugleichen. So konnten auch die Verantwortlichen für die größten Terroranschläge in den letzten Jahren unbemerkt nach Europa einreisen. Obwohl viele Politiker, darunter der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, warnten, daß sich der Kontrollverlust von 2015 »nicht wiederholen« dürfe, ergriffen weder die EU noch deutsche Regierungen wirksame Maßnahmen, um die unkontrollierte Migration zu stoppen. Daher entscheiden derzeit eher Menschenschmuggler und die organisierte Kriminalität, wer nach Europa kommt, und nicht der Rechtsstaat.

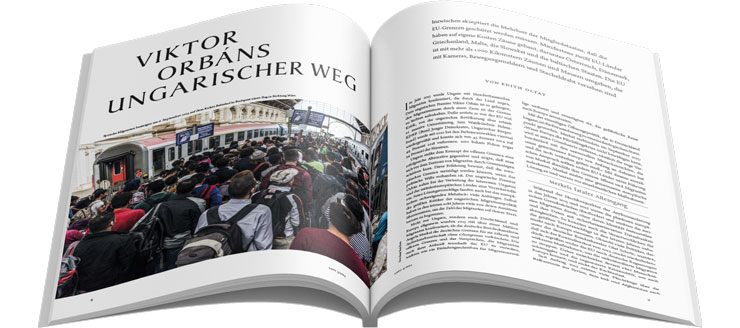

Seit Anfang 2015 reisten viele Flüchtlinge über die Balkanroute aus Syrien, dem Irak und Afghanistan nach Ungarn ein. Der Ansturm der Migranten stürzte das Land in eine schwere Krise. Im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungszahl von knapp 10 Millionen war Ungarn bis Ende September 2015 mit 177 000 das EU-Land mit der verhältnismäßig höchsten Zahl registrierter Asylanträge. Im Vergleich dazu verzeichnete Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern 477 000 Anträge.

Ungarn legte im Juni 2015 wegen Überlastung durch die hohe Zahl von Migranten Beschwerde ein und weigerte sich, weiterhin am Dublin-Verfahren mitzuwirken, das heißt, Migranten in Ungarn zu registrieren. Gemäß dem Dublin-Verfahren muß jeder Asylantrag in demjenigen Land geprüft werden, in dem ein Antragsteller zum ersten Mal europäischen Boden betritt, und die Flüchtlinge können in das Land zurückgeschickt werden, in dem sie registriert worden sind. Unter dem Druck der Europäischen Kommission nahm Ungarn seine Weigerung zwar zurück, kooperierte aber nur widerwillig.

Im August 2015 räumte das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einer Twitter-Nachricht ein, daß das Dublin-Verfahren im Falle von syrischen Staatangehörigen in Deutschland kaum mehr angewandt wird. Dies ermutigte Ungarn, das Verfahren ebenfalls erneut zu ignorieren. Angela Merkels berühmter Satz »Wir schaffen das!« bei der Sommerpressekonferenz verstärkte den Eindruck, daß alle Syrer in Deutschland willkommen seien. Die Ablehnung einer Obergrenze für Migranten nährte die Ansicht, im Deutschland der »Willkommenskultur« werde ausnahmslos niemand mehr zurückgewiesen. Ungarn ließ daraufhin mehrere Züge mit Migranten nach Deutschland abfahren.

Deutschland versuchte zurückzurudern und bat Ungarn, das Dublin-Verfahren doch anzuwenden. Daraufhin brachten weitere Züge die Migranten nicht mehr nach Deutschland, sondern zur Registrierung in das Flüchtlingslager Bicske. Die Migranten weigerten sich jedoch auszusteigen und skandierten: »Germany, Germany!« Einige gerieten in Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Migranten, die noch am Budapester Keleti-Bahnhof ausharrten, wollten ebenfalls nach Deutschland und machten sich zu Fuß auf den Weg über die Autobahn nach Österreich und Deutschland.

»Germany, Germany!«

In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 traf Merkel dann die folgenschwere Entscheidung, die Migranten von der Autobahn nach Deutschland zu holen. Sie telefonierte mit Amtskollegen in EU-Ländern und bat sie, Migranten zu übernehmen. Die wenigen Länder, die ihr entgegenkamen, erklärten sich aber nur bereit, eine kleine Anzahl Migranten zu akzeptieren.

Seit diesen entscheidenden Ereignissen von 2015 halten Ungarn und Deutschland an ihren gegensätzlichen Positionen zur Lösung der Migrationsfrage fest. Deutschland ist heute dasjenige Land in der Europäischen Union, das mit großer Häufigkeit Verfahren gegen Ungarn initiiert und unterstützt.

An erster Stelle steht für Ungarn der Schutz der europäischen Außengrenzen. Orbán betonte, daß Ungarn durch den Zaun ja nicht nur sich selbst vor illegalen Migranten schütze, sondern auch Europa. Der physische Schutz der Grenzen war insofern Ausdruck der europäischen Solidarität, deren Finanzierung daher von der Europäischen Union kommen müsse. Ungarn investierte 650 Milliarden Forint (ca. 1,8 Milliarden Euro) für den Bau, die Verstärkung und den ständigen Schutz der Südgrenze. 500 bewaffnete Sicherheitsbeamte und 13 476 Zivilgarden patrouillieren an der Grenze. Dabei wurden sie 265mal von Migranten attackiert, auch mit Messern und Steinschleudern.

Grenzen sind Grenzen

Seit 2015 wurden an der ungarischen Grenze 956 000 Migranten zurückgewiesen. 2022 waren es 269 254, das entspricht 738 Personen. 2021 wurden 122 239 illegale Migranten erfaßt, also im Durchschnitt täglich 335 Personen. Als die Zahl der Migranten stark anstieg, erhöhte Ungarn auch die Zahl der Soldaten und Polizisten an der serbisch-ungarischen Grenze und setzte zusätzlich Drohnen und Hubschrauber zur Aufklärung ein. 2023 wurde die 165 Kilometer lange Grenzsperre am Dreiländereck Ungarn–Kroatien–Serbien wegen des großen Andrangs von Migranten um etwa zehn Kilometer verlängert.

Ein Schwerpunkt Ungarns bei der Lösung der Krise war die Bereitstellung von Hilfe für Migranten in deren Heimat. Die ungarische Regierung hat als erstes EU-Land ein umfassendes Programm für die Hilfe von verfolgten Christen aufgelegt. Der Plan »Hungary Helps« leistete den Heimatländern der Migranten Unterstützung und half Zehntausenden, in ihrer Heimat zu bleiben.

Ungarn forderte die Einrichtung von Hotspots außerhalb der EU-Grenzen, um dort die Identität der Migranten feststellen zu können, bevor sie Europa betreten. Auch die Errichtung von Transitzonen an den Außengrenzen diente diesem Zweck. Ungarn betonte zudem die Notwendigkeit von Rückführungsabkommen mit Drittstaaten, um Personen zurückschicken zu können, die keine Chance auf Asyl haben. Acht Jahre später, im Juni 2023, versucht die EU die Migration neu zu regeln. Dabei greift sie auf die Vorschläge Ungarns zurück. Gleichzeitig will die EU einen ständigen Umverteilungsmechanismus auch gegen den Willen einzelner EU- Länder einführen.

Die ungarischen Oppositionsparteien allerdings behaupten seit 2015, daß eine Migrationskrise gar nicht existiere, sondern die Erfindung der Regierungspartei sei. Sie leugnen, daß die Migration für Ungarn eine Bedrohung darstellt und die EU plant, einen Umverteilungsmechanismus einzuführen. Die Reformpläne der EU vom Juni 2023 zeigen aber, daß Migration sehr wohl eine große Herausforderung darstellt. Orbán kann jetzt mit noch größerer Autorität auf Risiken hinweisen, die von Migranten ausgehen, und die Weigerung der Opposition hervorheben, das Problem überhaupt wahrzunehmen.

Um die Meinung der Menschen zu Orbáns Migrationspolitik zu erfahren, wurden in Ungarn mehrere »nationale Konsultationen« durchgeführt. Die Orbán-Regierung hat dieses Mittel genutzt, um die Bevölkerung bezüglich wichtiger Themen zu befragen. Fragebögen, die die Meinung der Regierung widerspiegelten, wurden mit der Bitte um Zustimmung oder Ablehnung an jeden Haushalt geschickt.

Befragungen 2015 und in den letzten acht Jahren durch »nationale Konsultationen« und unabhängige Meinungsforschungsinstitute bestätigten, daß eine große Mehrheit die Politik der Regierung gegenüber Migranten unterstützt. Die nationale Konsultation wurde von einer Plakatkampagne begleitet, die auf mögliche Gefahren der Migration, den Import von Terrorismus und wirtschaftliche Nachteile hinwies. Eine Volksbefragung im Jahr 2016 in bezug auf die Einführung des Quotensystems zur Verteilung von Migranten war wegen zu niedriger Beteiligung ungültig. Die meisten Befragten lehnten das Quotensystem jedoch ab. Dieses Ergebnis wurde durch zahlreiche Meinungsumfragen bestätigt. Bei der gemessen an der Beteiligung erfolgreichsten »nationalen Konsultation« 2017 lehnten 2,3 Millionen Ungarn das Ansinnen des ungarischstämmigen amerikanischen Geschäftsmanns George Soros ab, Europa jährlich mit einer Million Migranten zu besiedeln und sie durch einen Mechanismus unter den Ländern zu verteilen. 2018 wurde zum ungarischen Grundgesetz hinzugefügt, daß »keine ausländische Bevölkerung in Ungarn angesiedelt werden darf«.

Die Migrationskrise von 2015 zeigte, daß Westeuropa und Mittelosteuropa sehr unterschiedliche Ansichten über nationale Souveränität und Identität haben. Mittelosteuropäische Länder waren der Auffassung, daß sie als souveräne Länder allein darüber entscheiden dürfen, mit wem sie zusammenleben möchten, und sahen die Neuankömmlinge als Gefahr für die Identität ihrer Länder an. Für sie galten offene Grenzen nicht als Zeichen der Freiheit, sondern als Bedrohung für ihre Gemeinschaft. Ungarn und andere mittelosteuropäische Länder begriffen die Migrationskrise folglich als existentielle Bedrohung, die den Staat, die nationalstaatliche Identität, den europäischen Lebensstil oder sogar die christliche Zivilisation direkt betrifft.

Jeder Nationalstaat ist souverän

Für mittelosteuropäische Länder ist die Erfahrung mit dem Kommunismus prägend, und die anschließende Zurückgewinnung der Souveränität und Identität ist ein hohes Gut, für das es sich zu kämpfen lohnt. So haben die Visegrád-Länder Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei gemeinsam bei den EU-Behörden mehrmals gegen die Umverteilung von Migranten protestiert. Sie berufen sich auf die Souveränität des Nationalstaates, wenn sie die Zuweisung von Migranten im Rahmen eines Quotensystems der EU ablehnen. Die Visegrád-Länder schlossen sogar eine Grenzschutzvereinbarung, die es den Tschechen, Polen und Slowaken ermöglicht, Ungarn im Falle einer Zuspitzung der Situation sofort Hilfe zu leisten.

Westeuropäische politische Eliten begrüßten die »neuen Minderheiten«, die vor Krieg und Armut flüchteten, und betrachteten ihre ethnische Identität als multikulturelle Bereicherung für westliche Gesellschaften. Viele Menschen in Mittelosteuropa empfinden die kosmopolitischen Werte der Europäischen Union dagegen als Bedrohung für ihre Identität und lehnen die Umwandlung ihrer Heimatländer in Einwanderungsländer ab.

Die Europäische Kommission leitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien ein, weil diese Staaten sich weigerten, die 2015 von der Mehrheit der EU-Staaten beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen umzusetzen. Ungarn wurde mehrmals für seine Asylpolitik von der Europäischen Kommission verklagt und mußte sich vor dem Europäischen Gerichtshof rechtfertigen. Seitdem werden dem Land zustehende EU-Gelder wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorenthalten. Die Vermutung liegt nahe, daß es hier allerdings gar nicht wie behauptet um Rechtsstaatlichkeit oder den Kampf gegen Korruption geht, sondern um einen Versuch, Ungarn wegen der Weigerung, sich an der Verteilung der Migranten zu beteiligen, in die Knie zu zwingen. Dies jedenfalls ist die Auffassung von Viktor Orbán.

Das dürfte allerdings schwierig werden, weil Orbán Zwänge von außen bislang stets abgelehnt hat. So verurteilte er scharf, daß Ungarn in der kommunistischen Ära Moskaus Diktate erfüllen mußte. In gleicher Art weist er Anordnungen aus Brüssel in Bereichen zurück, die in der Zuständigkeit des Nationalstaates liegen, wie etwa die Entscheidung, mit wem man leben möchte und wie Kinder erzogen werden.

Ungarische EU-Experten weisen darauf hin, daß es gegen den Geist der Europäischen Union verstoße, die zivile Bevölkerung eines EU-Mitglieds durch das Zurückhalten von EU-Geldern wirtschaftlich zu schädigen. Das Einfrieren von neuen Fördermitteln aus dem Erasmus-Programm der Europäischen Union für einundzwanzig ungarische Universitäten, die von Stiftungen getragen werden, bestraft ungarische Studenten, indem Kooperationen mit ausländischen Universitäten verhindert werden. Den Universitäten wurden Interessenkonflikte vorgeworfen, weil nicht nur Akademiker, sondern auch bekannte Politiker in ihren Kuratorien sitzen, dabei ist das in vielen europäischen Ländern eigentlich übliche Praxis.

Die Frage ist allerdings, ob die Europäische Kommission nicht selbst »westliche Werte« gefährdet, wenn sie das EU-Land Ungarn zwingen will, Menschen aus anderen Regionen, Kulturen und Religionen der Welt in seine Gesellschaft aufzunehmen. Dies gefährdet die Souveränität Ungarns und das Recht der ungarischen Bevölkerung auf eine eigene Identität. Schließlich sind EU-Länder freiwillige Mitglieder in der Europäischen Union, die zusammenarbeiten, und nicht Untertanen, die Anweisungen entgegenzunehmen haben.

Im Dezember 2021 urteilte das ungarische Verfassungsgericht in bezug auf Migration, daß Ungarn das Recht habe, seine Grenzen zu verteidigen. Das Recht, zusätzliche einzelstaatliche Maßnahmen zu ergreifen, wurde damit begründet, daß die EU offensichtlich nicht in der Lage war, ihre Außengrenzen zu schützen.

Inzwischen akzeptiert die Mehrheit der EU-Länder, daß die Grenzen der EU geschützt werden müssen. Mindestens zwölf von ihnen haben auf eigene Kosten Zäune gebaut, darunter Österreich, Dänemark, Griechenland, Malta, die Slowakei und die baltischen Staaten. Die EU ist heute mit fast 1 000 Kilometern Zäunen und Mauern umgeben, die mit Kameras, Bewegungsmeldern und Stacheldraht versehen sind.

Obwohl Viktor Orbáns »Fangemeinde« in Europa wächst, braucht Ungarn dringend mehr Unterstützung von anderen EU-Ländern, um der wachsenden Zahl der Migranten standzuhalten. Orbán hat es 2019 so formuliert: »Wir brauchen ein großes Land, das endlich von Westeuropa aus das gleiche sagt wie wir. Sonst halten wir Mitteleuropäer vergebens durch – wir werden in Europa eine Niederlage erleiden.« ◆

EDITH OLTAY,

geboren in Ungarn, aufgewachsen in den USA. Studium der Politischen Wissenschaft in Buffalo/New York und Bonn. Publikationen über die demokratischen Prozesse in Ungarn seit der Wende. 2013 Buchveröffentlichung über den Weg der Partei Fidesz zur Volkspartei im Mitte-Rechts-Spektrum.